Niedersächsische Vorzeigeprojekte wie das Blaue Band Oberweser zeigen, wie Renaturierung nachhaltig gegen die Klimakrise und extreme Wetterereignisse hilft: Intakte Auenlandschaften bieten natürlichen Schutz vor Überschwemmungen. Sie senken die Hochwassergefahr, stärken die Artenvielfalt und leisten einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz.

Niedersachsen, sturmfest und erdverwachsen: So heißt es in den berühmten Zeilen der inoffiziellen Landeshymne. Doch wie steht es um das Bundesland, wenn extreme Wetterereignisse wegen der Klimakrise zwischen Ems, Elbe, Harz und Nordsee immer häufiger und heftiger werden? Ein Beispiel ist Starkregen: Im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter hat die Klimakrise die maximale Niederschlagsmenge in Westdeutschland und anderen Teilen Westeuropas um bis zu 19 Prozent erhöht. Niedersachsen bekam das im Jahr 2023 deutlich zu spüren, als das Bundesland einen besonders feuchten Herbst und im Dezember einen Rekordregen erlebte. Mit durchschnittlich 155 Litern pro Quadratmeter lag der Niederschlag 45 Prozent über dem Durchschnitt. Der Dezember 2023 war damit der niederschlagsreichste Monat in Niedersachsen seit Beginn der Wetteraufzeichnung.

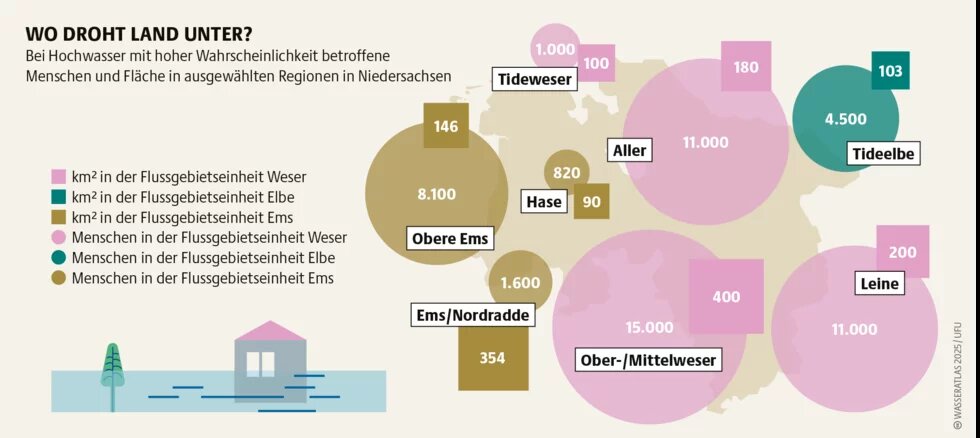

Durch die anhaltenden Regenfälle weichten die Böden auf und konnten kein weiteres Wasser mehr aufnehmen; Flüsse wie Aller, Leine, Oker und Weser traten über die Ufer. In der Folge überschwemmte gravierendes Hochwasser während der Feiertage Teile des Bundeslandes: Landwirtschaftliche Felder und Äcker standen unter Wasser, Keller liefen voll, viele Menschen mussten evakuiert werden. Der Gesamtschaden wird auf über 160 Millionen Euro geschätzt – eine Summe, die gering wirken könnte im Vergleich zu Schäden durch zukünftige, noch heftigere Extremwetterereignisse. Ein wirksames Mittel zum Schutz gegen solche Schäden liegt in der Natur selbst.

In natürlichen Landschaften fungieren zum Beispiel Auen oder Feuchtgebiete als Puffer, die Hochwasser eindämmen: Wenn bei starken Regenfällen Wasser über die Ufer tritt, nehmen sie es wie ein Schwamm auf. Das schützt Siedlungen und landwirtschaftliche Flächen vor Wassermassen. Viele Flussauen sind mittlerweile jedoch stark verändert durch menschliche Eingriffe wie Flussbegradigungen, Deichbau und intensive Flächennutzung – und dadurch quasi verschwunden. Nur knapp neun Prozent der Flussauen in Deutschland gelten noch als ökologisch intakt. In Niedersachsen sind es sogar nur fünf Prozent.

Weil extreme Wetterereignisse häufiger werden und die Hochwassergefahr steigt, brauchen Flüsse dringend mehr Raum. Das bedeutet konkret: Zerstörte Auen müssen wiederbelebt, begradigte Ufer renaturiert und alte Flussarme reaktiviert werden. Dazu gehört auch, Deiche rückzuverlegen, die Wasser gefährlich schnell in enge, künstliche Flussbetten pressen.

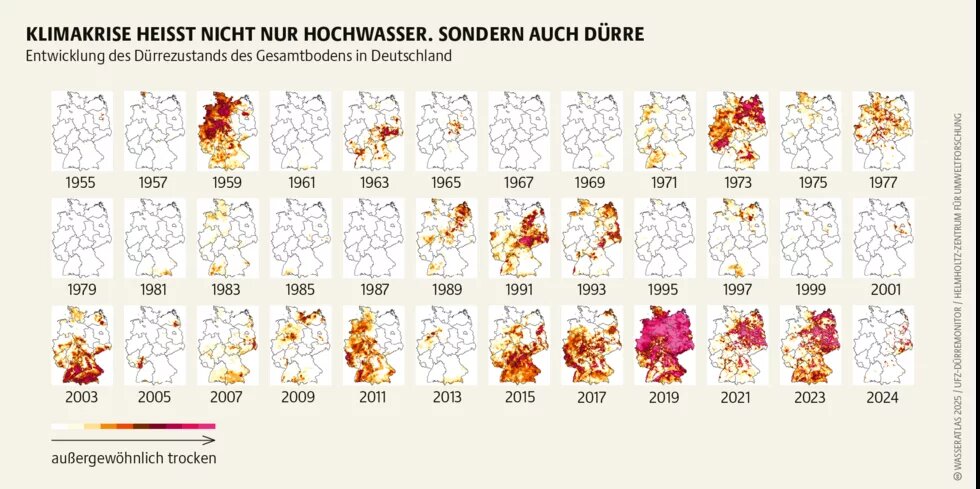

Was auf den ersten Blick paradox wirkt, beschreibt die Klimaforschung als Realität: Die Klimakrise stört den Wasserkreislauf derart, dass in Zukunft sowohl Niederschläge als auch Dürren immer häufiger auftreten – es wird also phasenweise sowohl zu viel Wasser als auch zu wenig Wasser geben. Intakte Auen helfen nicht nur gegen Überschwemmungen, sondern sind auch in Trockenperioden nützlich. Das in nassen Zeiten gespeicherte Wasser geben sie langsam wieder ab. Außerdem funktionieren Auen als natürliche Kläranlagen. Sie filtern überschüssige Nährstoffe und Schadstoffeaus dem Wasser, bevor sie in den Fluss gelangen.

Auch als Klimaschützer funktionieren intakte Auen, da sie große Mengen Kohlenstoff im Boden und in der Vegetation speichern, insbesondere in ihren Feuchtgebieten und Auwäldern. Dadurch binden sie das Treibhausgas Kohlenstoffdioxid (CO₂). Regelmäßig überflutete Auen speichern bis zu 30 Prozent mehr Kohlenstoff als trockengelegte Gebiete. Und stärken die Biodiversität: Durch Renaturierung finden bedrohte Tiere und Pflanzen links und rechts der Flüsse wieder ein Zuhause. Intakte Auen sind durch den faszinierenden Wechsel von nass und trocken ein einzigartiger Lebensraum, und einer der artenreichsten der Welt.

In Niedersachsen fehlen an vielen Fließgewässern intakte Auenlebensräume mit Weich- und Hartholzauwäldern, naturnahen Auen-Stillgewässern, artenreichen großflächigen Grünlandbereichen und naturnahen Flutrinnen und Uferabschnitten. Der BUND hat daher das Projekt „Blaues Band Oberweser“ initiiert. Aktuell untersucht er rund 200 Flusskilometer zwischen Hannoversch Münden und Minden, um herauszufinden: Welche Flächen bieten sich besonders für Renaturierungsmaßnahmen an? Bewertet werden die Auenbereiche anhand verschiedener Kriterien: Wie oft kommt es bei Hochwasser zu Überflutungen? Wie ist der Boden beschaffen und wie sind die Besitzverhältnisse? Das Ziel des Projekts ist, wertvolle Auenlebensräume zu schaffen, die Tieren und Pflanzen ein Zuhause bieten und uns Menschen als attraktive Naturerholungsziele dienen. Die das Klima schützen, Wasser filtern und speichern – und Mensch und Natur vor Hochwasser bewahren. Angesichts der Klimakrise und ihrer Folgen ist all das dringender denn je.