Klimawandel, Demografie, Konsumwende – um die Herausforderungen der Zukunft nachhaltig zu lösen, braucht es ganzheitliche Ansätze. Ein Ansatz für Kommunen und Regionen ist die lokale Wertschöpfung. Wie das gelingen kann, erklärt Nachhaltigkeitsberater und Forscher Constantin Alexander.

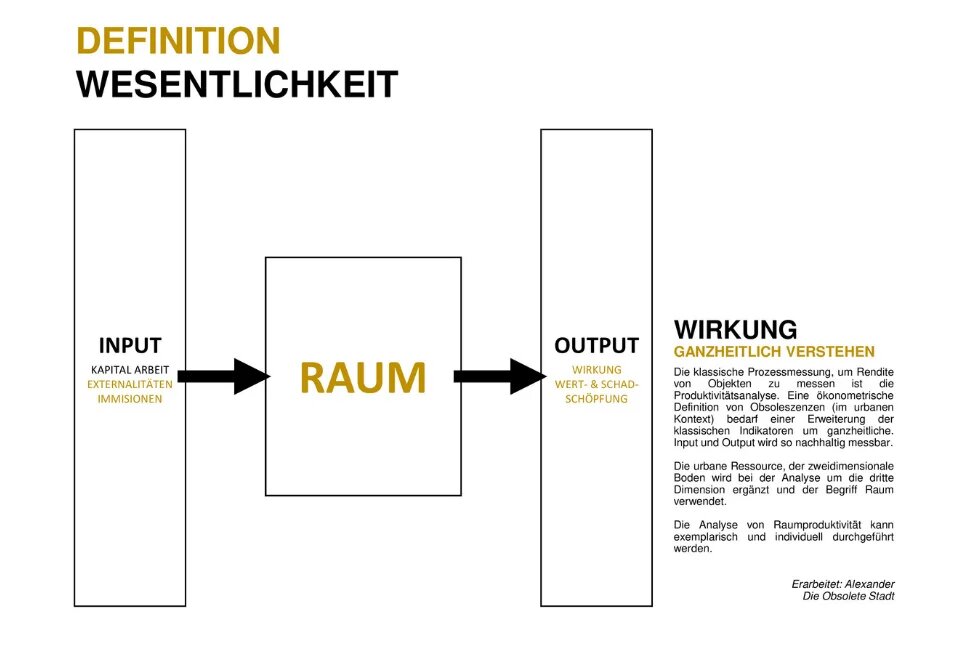

Lange Zeit wurde eine erfolgreiche Entwicklung von Immobilien, Quartieren, Kommunen oder Regionen vor allem ökonomisch analysiert. Im Zentrum standen Indikatoren wie Rendite (Return on Invest) oder das Risiko eines Ertragsverlustes. Dass diese Betrachtungsweise sehr eingeschränkt ist, zeigt nicht nur ein Blick in internationale Nachhaltigkeitsleitlinien, wie die UN-Nachhaltigkeitsentwicklungsziele (SDGs) oder die Global Reporting Initiative (GRI): Egal ob Immobilie, Waren oder Dienstleistungen – Objekte und Prozesse benötigen nicht nur ökonomischen Input und haben nicht nur eine ökonomische Wirkung, sondern meist auch einen ökologischen und gesellschaftlichen Impact. In immer mehr Bereichen wird die Produktivität ganzheitlich erfasst, um auch die nachhaltige Wirkung zu analysieren.

Spätestens mit dem Inkrafttreten der EU-Taxonomie Anfang 2022 ist diese Betrachtungsweise endgültig im Mainstream angekommen. So legt die Taxonomie anhand der Themen Klimaschutz und Klimawandelanpassung fest, wie nachhaltig ein Unternehmen organisiert ist.

Mit Blick auf die Stadt- bzw. Regionalentwicklung zeigt sich insbesondere im Immobilienbereich, welche Auswirkungen das Ganze haben kann. War es lange Zeit egal, welche ökologische oder gesellschaftliche Wirkung der Neu- bzw. Umbau eines Gebäudes oder der Infrastruktur hat, wird jetzt genauer hingeschaut. Der sogenannte Lebenszyklus eines Gebäudes spielt dabei eine besondere Rolle: Welche Ressourcen sind für den Bau und den Betrieb relevant? Welche Emissionen werden erzeugt?

Gebäuden, die mit großem Aufwand errichtet werden und nur wenige Jahrzehnte stehen, bevor sie wieder abgerissen werden, sind alles andere als nachhaltig. Lange Zeit war ein Abriss vermeintlich günstiger als ein Umbau oder Transformation. Aber nur, weil die ökologischen oder gesellschaftlichen Kosten nicht eingepreist wurden. Auch zeigen die Preissteigerungen für Material, Maschinen und Fachpersonal, dass diese Rechnung schon lange nicht mehr aufgeht. Die Analyse von Gebäuden muss also langfristig und ganzheitlich betrachtet werden.

Für Eigentümer*innen und Anteilseigner*innen von Gebäuden, den so genannten Shareholdern, bedeutet das ein radikales Umdenken: Sie können nicht mehr nur auf die oben genannten Dimensionen Rendite und Risiko fokussieren, sondern müssen ihre Investitionen allumfassend betrachten. Auch für sie gilt immer mehr die Analyse ihrer Immobilien entlang einer ganzheitlichen Produktivität.

Besonders Eigentümer*innen von Gewerbeimmobilien konnten dies in den vergangenen Jahren beobachten. Durch die Digitalisierung und zusätzlich verstärkt durch die Corona-Pandemie haben Immobilien für Einzelhandel und z.T. sogar ganze Einkaufszentren einen spürbaren Nachfragerückgang durch Besuchende bzw. Kund*innen erlebt. Die Folgen: Umsatzverlust, Schließung, Geschäftsaufgabe und schließlich Leerstand.

In unserem interdisziplinären Forschungsprojekt „Die Obsolete Stadt“ haben wir genau diese Entwicklungen in ausgewählten, wachsenden Großstädten untersucht. Das von der Robert-Bosch-Stiftung geförderte Vorhaben fokussierte dabei auf die Auswirkungen der Megatrends Digitalisierung, Mobilitätswende sowie Religiösitätswandel auf Immobilien. Im Kern geht es darum, welche Immobilien ein erhöhtes Risiko haben, aufgrund der genannten Entwicklungen, obsolet zu werden – also ihre Produktivität zu verlieren und im schlimmsten Fall leer zu stehen. Mit dem eigens entwickelten Werkzeug Obsoleszenz-Risiko-Index wurde untersucht, welche Raumnutzungen ein erhöhtes Risiko haben, in der Zukunft obsolet zu werden, also aus der Nutzung zu fallen, mit den o.g. negativen Auswirkungen auf die betroffenen Quartiere, Kommunen und Regionen. Der Ansatz lässt sich aber auch auf andere Entwicklungen übertragen, beispielsweise auf den Klimawandel, die Energiewende oder den demografischen Wandel.

Für das jeweils betroffene Umfeld ist diese Betrachtungsweise von enormer Relevanz, schließlich hat die Produktivität von Raumnutzungen einen direkten Einfluss auf die Entwicklung vor Ort. Durch eine positive, ganzheitliche Wertschöpfung einer Raumnutzung steigen auch die positiven Effekte des Umfelds – sei es durch Steuereinnahmen, Jobs, soziale Angebote oder Ökosystemleistungen. Obsoleszenz oder Schadschöpfung (z.B. durch CO2-Emissionen) hingegen können das Umfeld stark verschlechtern.

In der Geschichte der Siedlungsentwicklung gibt es dafür sehr viele Beispiele. Mit am deutlichsten lässt sich das sicherlich anhand des Strukturwandels von ehemals industriell geprägten Regionen wie dem Ruhrgebiet oder dem Saarland erklären. Aktuell zeigt die Transformation in den Braunkohlegebieten wie der Lausitz diese Entwicklung ebenfalls.

Kommunen und Regionen benötigen also taktische und strategische Ansätze, wie sie mit dieser Schadschöpfung umgehen. Im Rahmen der bestehenden Gesetze ist die Handlungsfähigkeit ein Stück weit begrenzt. Erschwerend hinzu kommt, dass der Betrieb vieler Raumnutzungen nicht nur auf der lokalen Ebene geplant wird. Besonders im Gewerbe- und Infrastrukturbereich spielen viele international agierende Shareholder und Organisationen eine wichtige Rolle. Auch diese hätten eigentlich ein Interesse an einem aktiven und nachhaltigen Obsoleszenz-Management ihrer Immobilien. Doch woran scheitert die (nachhaltige) Transformation?

Im Rahmen des Forschungsprojekts „Die Obsolete Stadt“ wurde anhand von Datenanalysen und Expert*innen-Interviews untersucht, was Shareholder daran hindert, ungenutzte bzw. untergenutzte Immobilien einer nachhaltigen Nutzung zuzuführen. Grob vereinfacht dominieren drei Messdimensionen:

- die erwartete Rendite

- die Komplexität der Genehmigungsprozesse

- die (physische) Transformierbarkeit der betroffenen Immobilie

Lohnt sich der Umbau bzw. die Anpassung nicht, bleibt den Shareholdern nur noch die Aufgabe des Betriebs, der Verkauf oder ein kontrollierter Leerstand. Alles Optionen, die negative Auswirkungen auf das Umfeld haben.

Was bedeutet das für die Stakeholder auf lokaler Ebene und für ihren Umgang mit Raumnutzungen, die Schadschöpfung produzieren? Die Antwort ist zweigeteilt: Einerseits müssen sie sich damit auseinandersetzen, dass sich ihre Kommune bzw. Region aufgrund der relevanten Megatrends und möglicher disruptiver Ereignisse in den kommenden Jahren massiv wandeln (könnten). Dazu braucht es Offenheit und Mut. Denn nicht jede Veränderung ist positiv und manchmal werden jahrzehntealte Gewissheiten in kurzer Zeit zerstört – siehe Corona-Pandemie oder aktuell der Krieg in der Ukraine. Das kann auf lokaler Ebene zu Unsicherheit und im schlimmsten Fall auch zu Wut in der Bevölkerung führen.

Andererseits müssen sich Kommunen und Regionen aktiv damit auseinandersetzen, wie sie in Zukunft Erfolg für sich definieren – analog zum Trend, Investitionen über ESG-Indikatoren zu messen, also neben ökonomischen auch ökologische und gesellschaftliche Faktoren zu bewerten. Steuereinnahmen und Jobs sind auch weiterhin relevant, um die Entwicklung vor Ort zu messen. Doch Aspekte wie eine gesunde Ökosphäre, saubere Luft, ein lebendiges Kultur- und Vereinsleben oder Zugang zu Grünräumen und Gewässern werden immer wichtiger. Die Lebensqualität wird zum wichtigsten Standortfaktor der Kommunen und Regionen. Dazu braucht es neue, ganzheitliche Bilanzierungsmodelle. Nur so kann die #ZukunftVorOrt definiert und geplant werden.

Der Autor: Constantin Alexander ist Nachhaltigkeitsberater, Forscher, Dozent der Leuphana Universität Lüneburg und Mitarbeiter bei ifok. Er ist als Ökonom und Politikwissenschaftler Mitglied im Team des Forschungsprojekts „Die Obsolete Stadt“.